2025/09/18 09:17

⬆︎ 畑から車で20分程の広葉樹林が広がる山頂で採集した可食キノコ

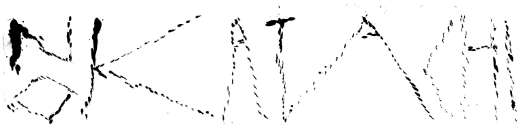

(※上から、チチタケ、ミヤマイロガワリ、ムラサキヤマドリタケ、タマゴタケ)

外生菌(山のキノコ)

外生菌は、植物の根の外側や細胞と細胞のあいだにだけ広がるタイプの菌です。マツやブナなどの樹木によく見られます。菌糸は根のまわりに「菌しょう」という層を作って根をおおい、さらに細胞のあいだに網のような構造を作って、植物と栄養をやりとりします。細胞の中には入らないのが特徴です。この菌も根の外に大きく菌糸をのばし、リンや窒素などの栄養分を集めて植物に渡し、そのかわりに植物から糖をもらいます。菌しょうが根をおおうことで、病原菌の侵入をふせいだり、樹木の生長を助けたりするはたらきもあります。森林では炭素を循環させたり、土のかたちを安定させたりする役割も持っています。

内生菌(畑の野菜)

内生菌は、植物の根の中に入り込むタイプの菌です。代表的なのが「アーバスキュラー菌根菌(AM菌)」と呼ばれるものです。これらの菌は、根の細胞の中に入って、枝分かれした細かい糸を作ります。この場所が、植物と菌が栄養をやりとりします。菌は根の外にも糸をのばし、土の中の広い範囲からリンや窒素など、植物が取りにくい栄養分を集めて運びます。そのかわりに植物は、光合成で作った糖や脂肪などを菌に渡します。こうした仕組みは、作物が肥料をもっと効率よく使えたり、病気や乾燥に強くなったりする助けになります。

(※アスパラガスの根と、堆肥に混ぜておいた表層の椎茸菌の菌糸)