2024/02/26 20:20

旧暦の12月24日、最上町月楯辻では「おさいど(お焚き上げ)」が行われる。

火を囲み、手を合わせ、食べものを分かち合う、静かでやさしい年の瀬の行事。

この日の火は、お地蔵さまの前で焚かれる。

昔は、各家から持ち寄った藁を使っていたそうだが、今は茅を用意して焚き上げている。

形が少し変わっても、その火には、何かを浄めて手放すような力がちゃんとある。

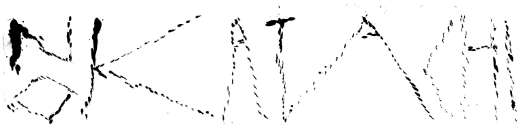

名を「もらいっこ もらいっこ」と言う。

なんとも素朴で、なんとも奥深い名前だ。

おこわ——もち米でつくる炊き込みごはん——をそれぞれの家から持ち寄り、お地蔵さまに供える。

子どもがいれば、手のひらにちょんと乗せて食べさせる。

残りは、参加した家々で分け合い、持ち帰って食べる。

誰かのつくったおこわが、誰かの家の食卓にのぼる。

これが「もらいっこ」のかたち。

今年は20名ほどが集まり、おこわを持ってきたのは8軒。

それぞれの家のおこわを少しずつ食べてみると、不思議なことに味がほとんど同じだった。

みんな、山形県民にはおなじみの調味料「味道楽」で味つけしている。

母の味も、やっぱり味道楽。

具材も似ていて、栗が入っていたのはたった2軒だけ。

まるで示し合わせたように、同じおこわだった。

違いがないことが、なぜかあたたかく、少しおかしい。

火を囲み、味を分け合いながら、「同じであること」に、ふと安心している自分がいた。

それは、地域のなかにある、言葉にならない“共通の何か”を確かめているようだった。