2024/02/24 18:11

誰かが亡くなると、そこからの3日間は、日々の手の動きが変わる。

ただ喪に服すのではなく、食べ、迎え、送り出すための“段取り”が始まる。

1日目|迎えの支度

朝、訃報が届くと、手伝いに家へ向かう。

まずするのは、家のなかを整えること。襖をどかし、大掃除をする。場を清め、空気を整える。

いちばん最初に作るのは、小さな団子。白玉粉を10個分ほど。

「亡くなった人が、帰ってくるから」と、昔から決まっている。

その合間に、次の日の仕込みも始まる。

瓶詰めに使うゼンマイやワラビ、天ぷらにするトビタケや筍、なめこ、もだち。

下拵えをしながら、静かに手が動く。

夕飯は、家にあるもので簡単に。

ただ、手伝いの人たちは、2段〜3段の重箱におかずを詰めて持ってくる。

マカロニとじゃがいものサラダ——これはこの地域ならではで、水分が出ないから重宝される。

かぼちゃのサラダ、ゼンマイやワラビの漬け物、きゅうりのしなび漬け、ゼリー、寒天。

食べることが、見送ることと重なりはじめる。

2日目|整え、送る準備

朝、2人で買い出しに出かける。油揚げ、こんにゃく、厚揚げ(葬式だから三角に切る)、もやし、ほうれん草など。

昼には「饅頭揚げ」と「えご」をつくる。

近所の人が線香を上げに来るので、お茶を用意する。

その間にも料理は進む。

| 煮付け・天ぷら|えご|豆類 |

| ご飯 |汁物 |

御膳の上には、5皿並ぶ。果物は横に添える。供えるというより、「いっしょにいる」ための所作。

この日、葬儀屋と話をして、葬儀の品をみんなで決め、注文する。

話がまとまると、その場で手伝ってくれた人や親戚と一緒に食事をする。

いま決めたこと、これからのことを話しながら、食卓が囲まれる。

その場で、告別式で配る飴とお金を準備する。

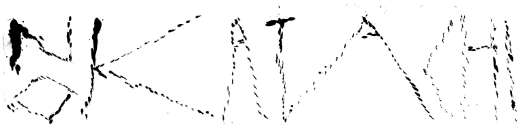

習字紙で十円玉を包む。年の数だけ包むのがしきたり。

お酒も出る。線香の火は、誰かがずっと絶やさない。

遺体は「おひづり(白い着物)」に着替えさせ、草鞋を履かせる。

お化粧をし、棺に納める。生前の服や、33観音巡りの白衣や御朱印も一緒に。

その手順を、親戚たちが静かに見守っている。

「送る」というより、「手を貸す」ような時間。

3日目|送りの日

葬儀の朝は、赤飯の白豆おにぎりを家の者に食べさせる。

6:30〜7:30、朝参り。喪服の代わりに、羽織るものがある。

もともとはなかったが、祖母の代で他所から取り入れて、今では自然な流れになっている。

告別式。骨になるまでは「御霊前」。

受付では、包んだお金と飴を、来てくれた人たち全員に配る。母曰く「お礼なんだろう」。

昔は、白い餅を渡していたこともあったらしい。

受付が終わると、2人で記録と計算。

火葬が終わると「御仏前」に変わる。骨になって戻ってくる。

火葬の間、2時間ほどの待ち時間があるので、軽い食事が出る。

この3日間は「生臭ものは控える」という決まりがある。

その晩、また飲み会がある。

そして——

火葬後の食事は「精進おろし」。

刺身や肉、魚、お酒も飲んで、ふだんの食事に戻っていく。

手伝ってくれた人には、多めに作った料理を小分けして持たせる。

送るというのは、別れだけじゃない。

その家の台所ごと、みんなで担いでいくような日々。